雨燕直播- NBA直播- 足球世界杯 LIVE【CGS-NDI研究】全球南方系列:“一带一路”赋能“全球南方”包容性发展

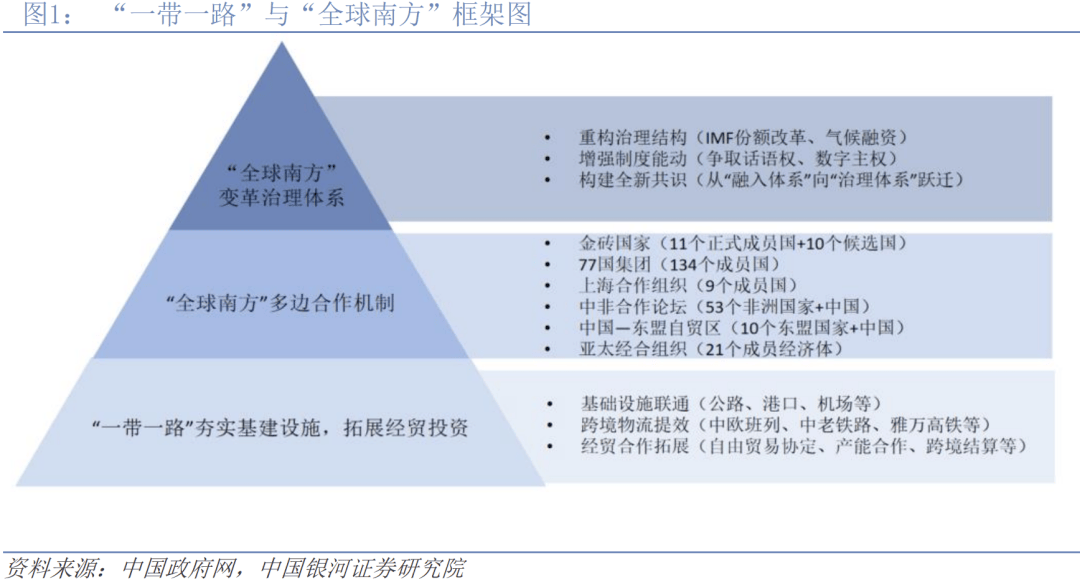

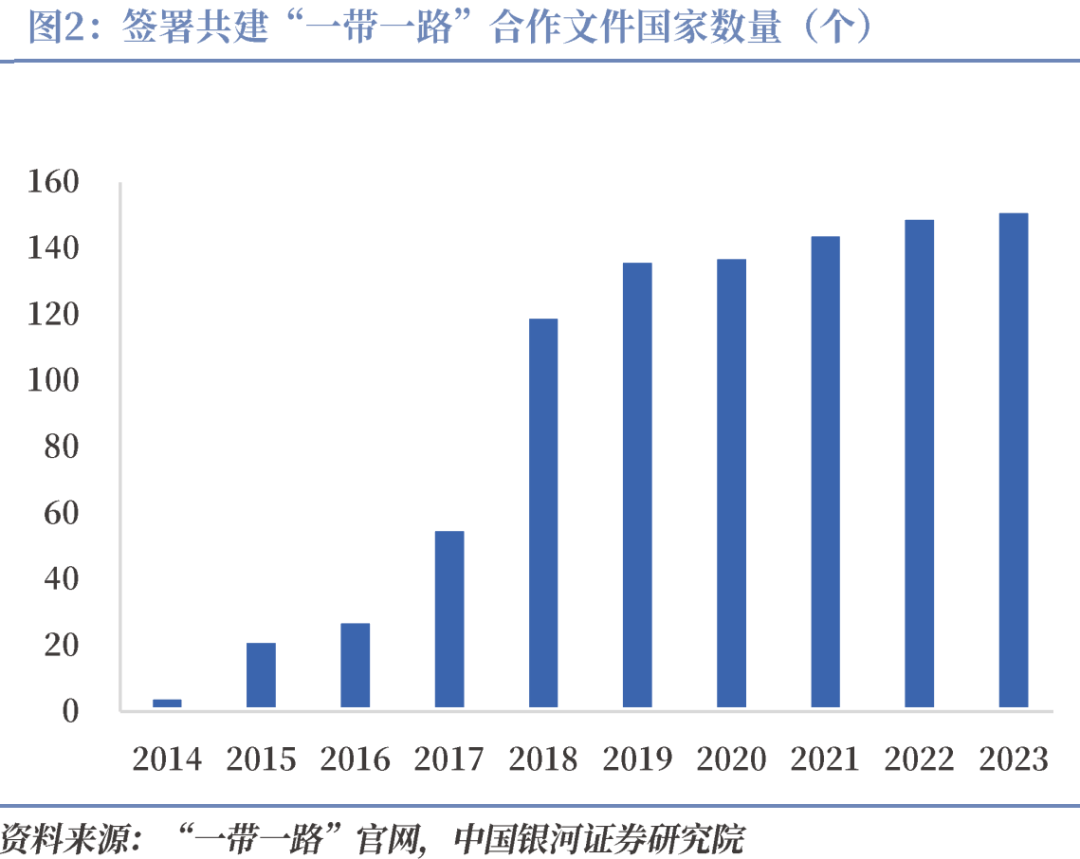

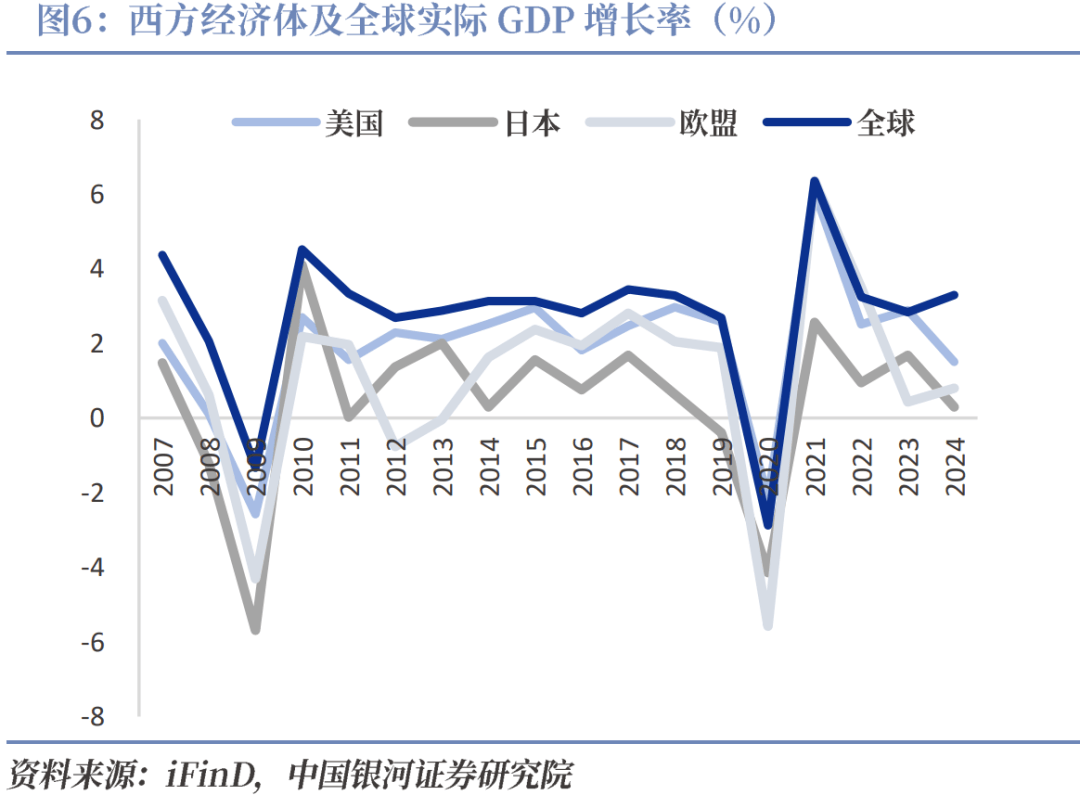

2025-08-12雨燕直播,NBA直播,世界杯直播,足球直播,台球直播,体育直播,世界杯,欧洲杯,苏超直播,村BA直播,苏超联赛,村超,村超直播国际方面,2008年金融危机后全球经济陷入结构性低增长,逆全球化与贸易保护主义抬头,全球经济一体化面临碎片化风险,亟需新型国际合作平台破解困境。国内方面,中国经济进入“新常态”,传统发展模式遭遇瓶颈,需通过“走出去”优化内外需结构与区域协调发展。在此背景下,“一带一路”以“共商共建共享”为原则,通过“五通”构建利益、责任与命运共同体,成为连接各国的重要纽带。此外,“一带一路”通过三重路径夯实基建设施:一是设施联通搭建区域互联骨架;二是物流提效打通区域循环关键环节;三是经贸共赢构建增长网络,推动“全球南方”国家在互联互通与规则共建中协同跃升。

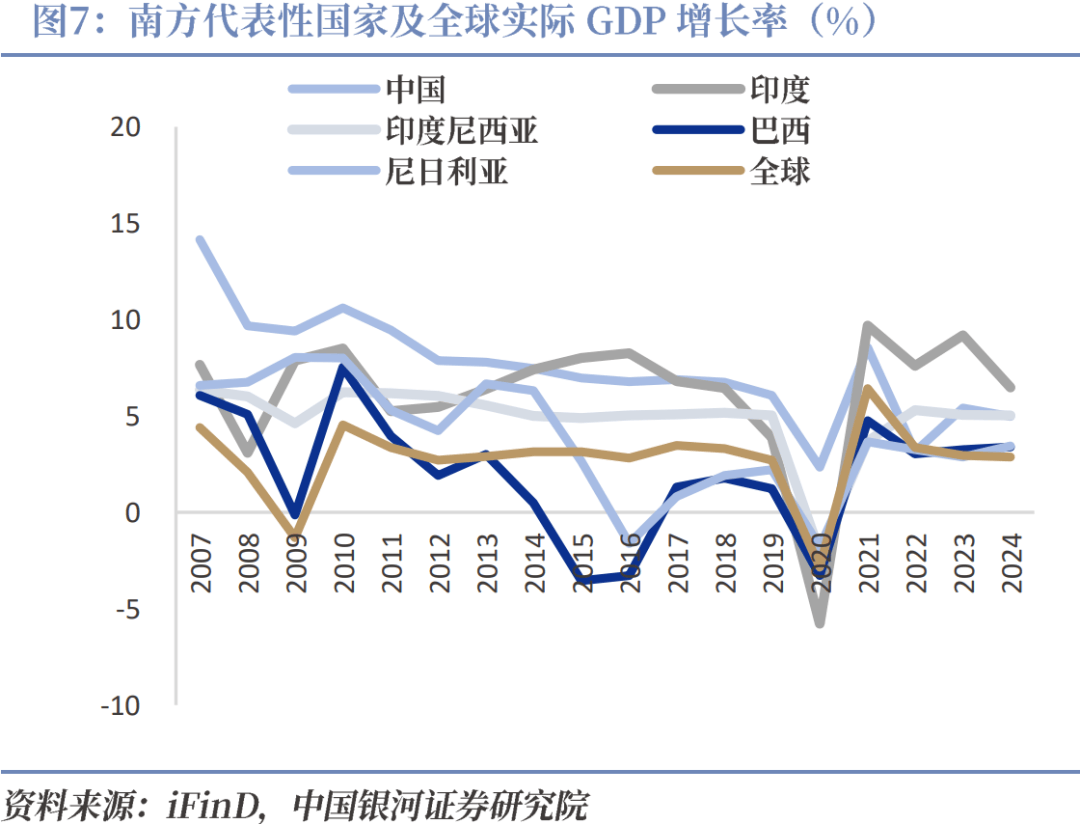

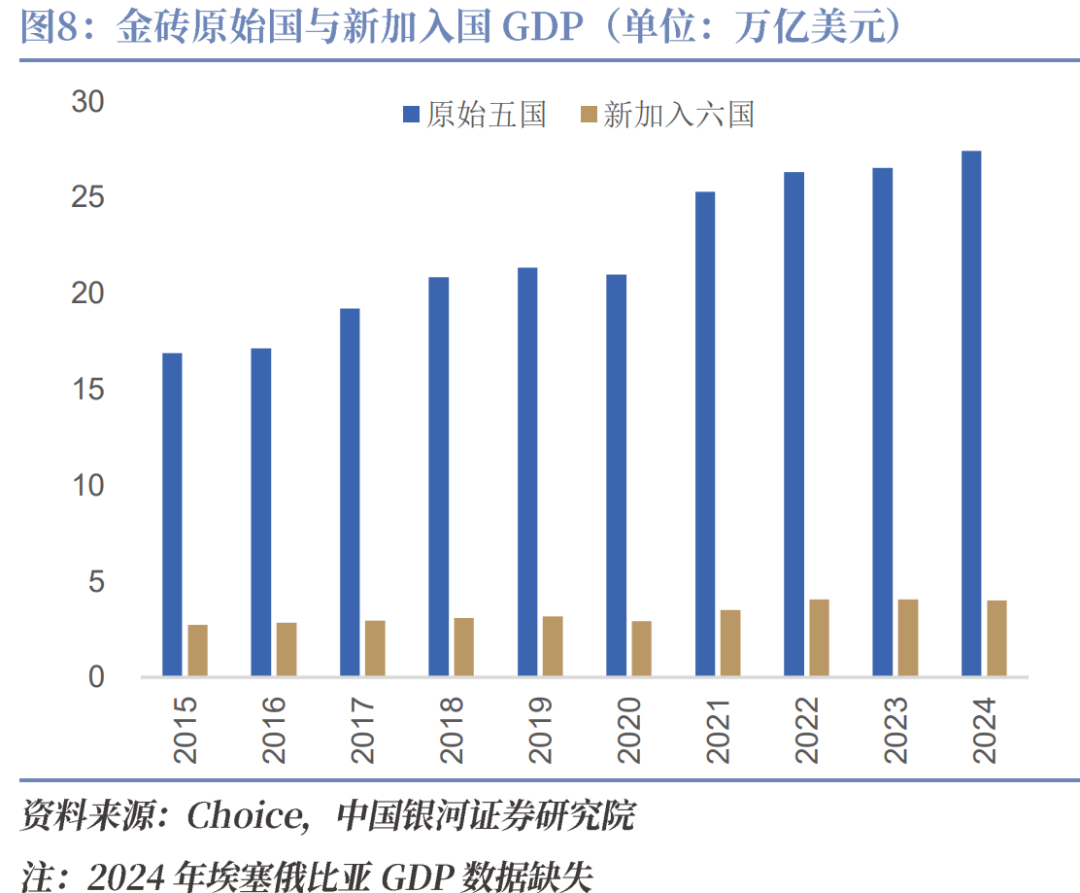

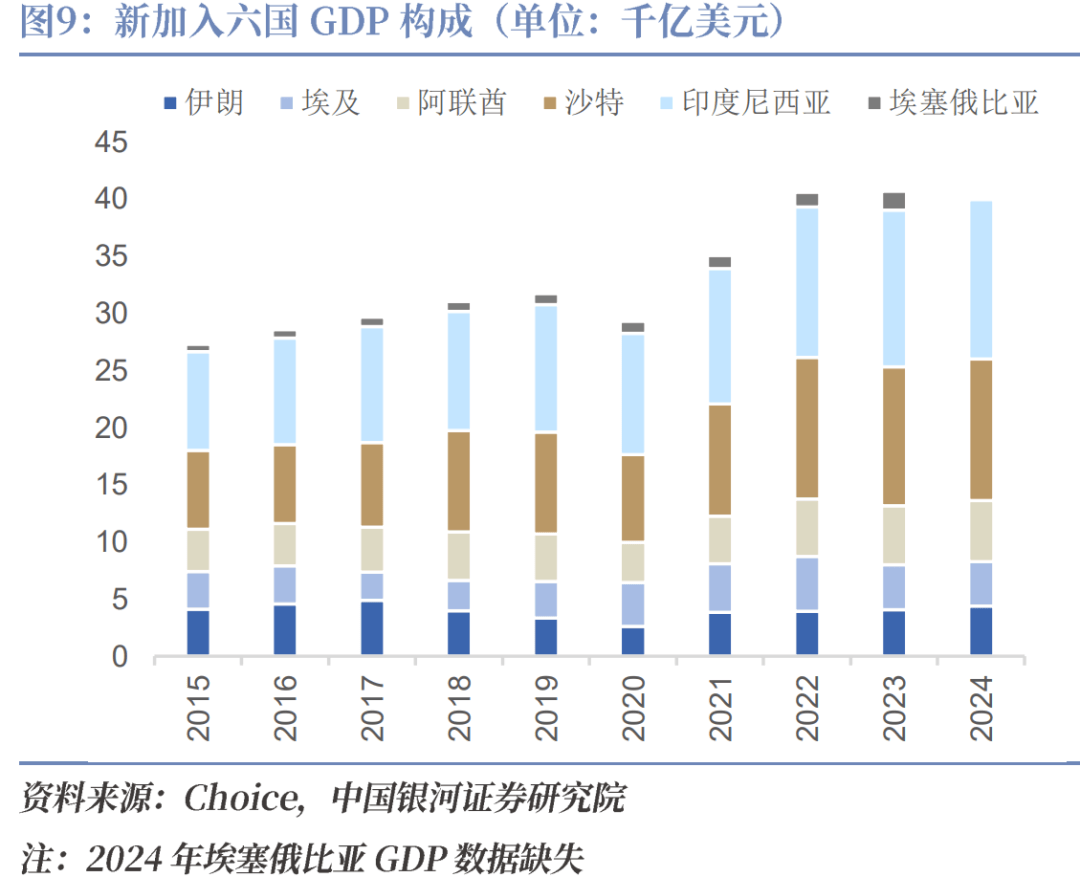

百年变局背景下“全球南方”国家加速崛起:治理层面,全球治理体系结构性矛盾凸显,西方主导的架构难以回应发展中国家关切,“全球南方”国家通过金砖机制、中非合作论坛等途径逐步从被动融入向主动治理跃迁。经济层面,发展中国家占全球国内生产总值(GDP)比例从2000年的25%上升到2024年的45%,对全球经济增长的贡献率达到60%。金砖国家经济总量已超七国集团,占全球30%GDP与45%人口。金融层面,“全球南方”国家在国际货币基金组织和世界银行等国际金融机构中的货币金融治理线日,IMF执董会将人民币权重由10.92%上调至12.28%,人民币权重仍保持第3位。

“全球南方”与“一带一路”的侧重有所差异:一是重心从项目导向转向制度导向,从“一带一路”的基建联通升级为对IMF份额改革、气候融资等治理体系的重构诉求,推动发展中国家参与规则制定。二是平台从单一扩展为复合体系,从中国主导的单平台发展为金砖机制、上合组织等覆盖绿色、数字、安全等多元议题的多边网络。三是国家角色从规则接受者变为共同制定者,通过新开发银行、本币结算等创新,如中俄贸易人民币结算占比稳步提升,东盟本地货币结算系统交易量也大幅增长。

未来,“全球南方”将描绘更具包容性的发展新图景:“全球南方”的崛起不仅意味着经济利益的提升,更将推动全球治理体系向多极化、去中心化演进,开创平等公正、可持续的全球发展新纪元。第一,经贸合作从资源型产品贸易升级为产业协同与规则共建,减少对初级产品出口依赖;第二,金融合作通过亚投行、本币结算增强经济自主性,摆脱外部金融约束;第三,机制协同破解基建赤字与发展瓶颈,在数字经济、绿色技术等领域提升规则制定话语权。

当前,国际环境正经历深刻变革,面对百年未有之大变局与全球科技的飞速发展,“全球南方”的关注点日益聚焦于全球治理体系变革与发展中国家话语权的提升。2008年金融危机后,全球经济复苏乏力同区域发展失衡交织,叠加国内转型压力,共同促使以基础设施互联互通为基石的“一带一路”倡议应运而生。该倡议旨在提升互联互通水平、深化贸易投资合作,以有效应对全球经贸发展困境,为“全球南方”国家增强区域协作、深化国际合作,进而提升其全球影响力提供了关键支撑并创造了有利条件。

“全球南方”国家迎来了战略升级与格局重构的历史性机遇,这一升级进程由三重力量驱动:第一,全球治理失衡与百年变局双重交织形成的变革压力。第二,科技革命赋能,新兴国家借此打破路径依赖实现经济跃升,发展中国家占全球国内生产总值(GDP)比例从2000年的25%上升到2024年的45%,对全球经济增长的贡献率达到60%。第三,国际金融体系改革,2022年5月11日,IMF执董会完成了5年一次的SDR定值审查,维持现有SDR篮子货币构成不变,并将人民币权重由10.92%上调至12.28%,人民币权重仍保持第3位。与此同时,“全球南方”逐步实现了战略层面的三大升级。第一,诉求转型:从一带一路的基建联通升级为制度体系重构,推动发展中国家从被动融入转向主动治理;第二,平台扩容:由中国主导的单平台拓展为金砖、上合等多边机制复合网络,覆盖亚绿色、数字、安全、金融等多元议题;第三,角色跃升:通过新开发银行、本币结算等创新,推动规则共治,实现从规则接受者向共同制定者的转变。

中国经济转型升级的内生压力也是“一带一路”倡议提出的重要驱动因素。在长期高速增长后,中国经济进入以质量和效益为核心导向的“新常态”,面临增速换挡、结构优化、动能转换等多重挑战。传统模式依赖资源投入、低成本劳动力和重资产扩张,然而随着要素红利边际减弱,资源环境约束趋紧,国内需求结构升级,原有增长路径遭遇瓶颈,传统模式难以支撑未来的可持续发展。在此背景下,部分行业出现结构性供需失衡、资源配置效率下降与资本回报率承压等问题,促使企业主动寻求海外市场机遇,通过“走出去”拓展国际市场并延伸产业链。

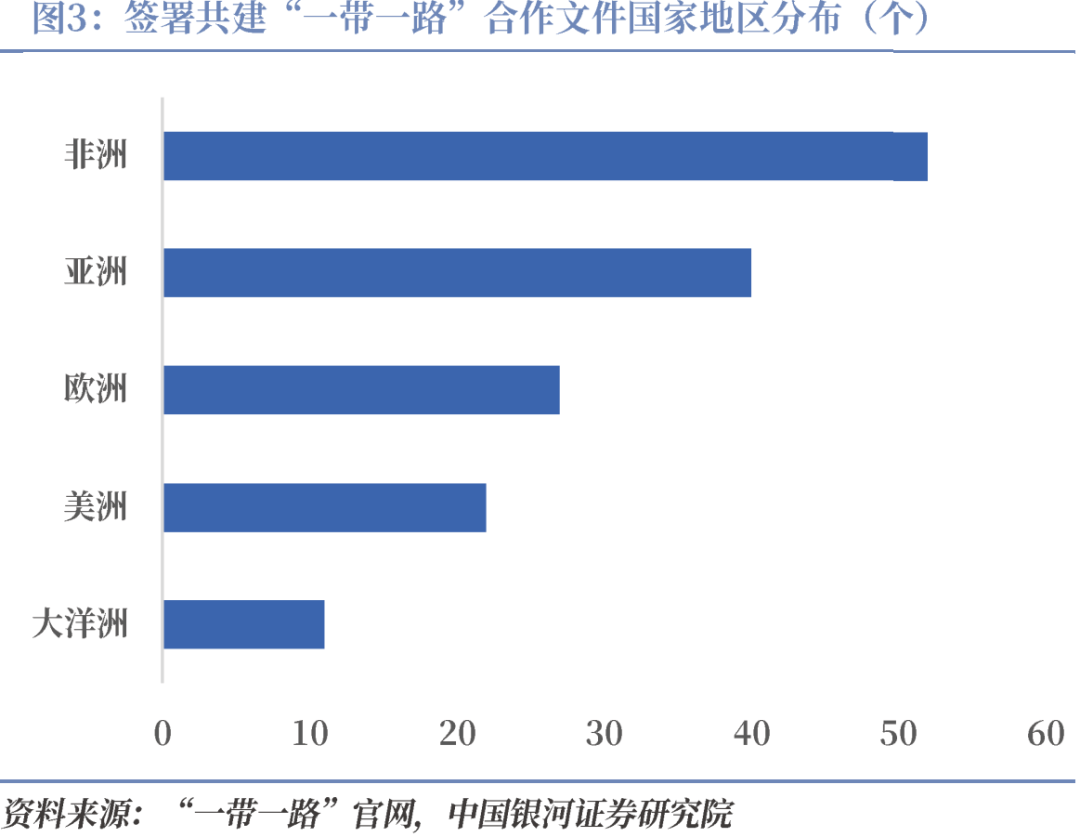

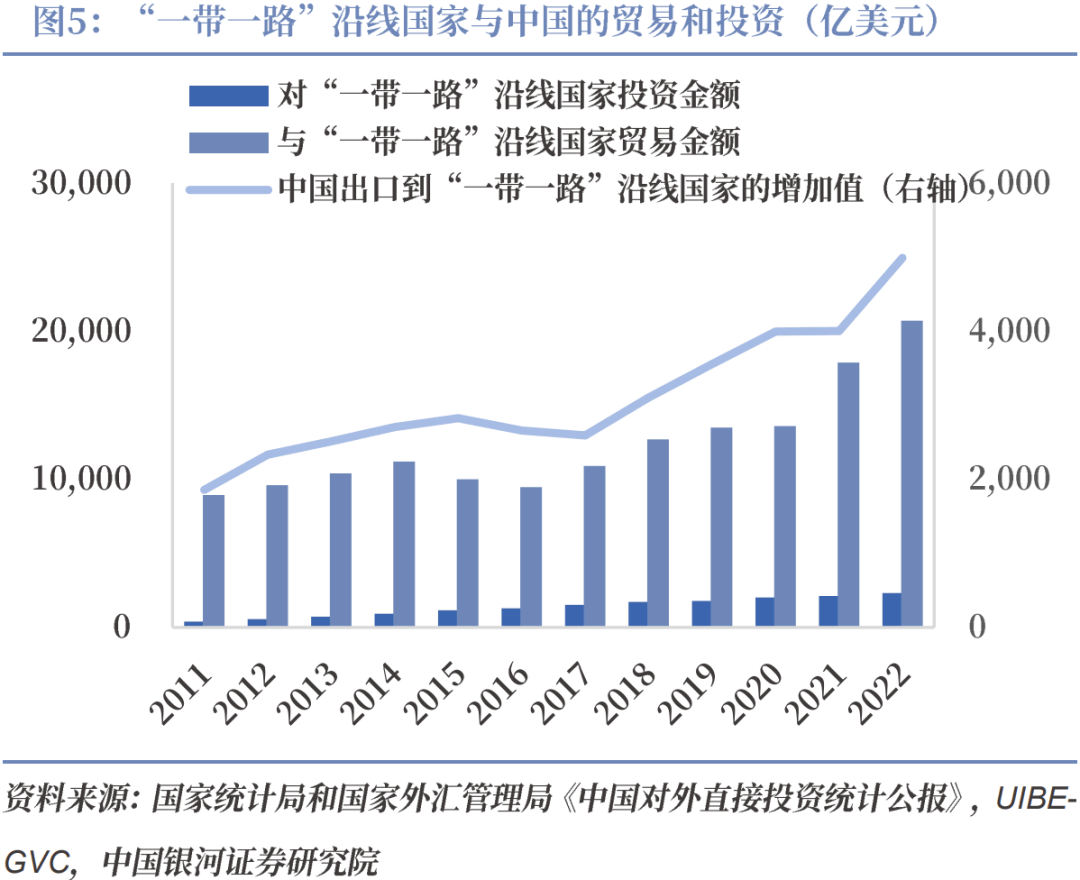

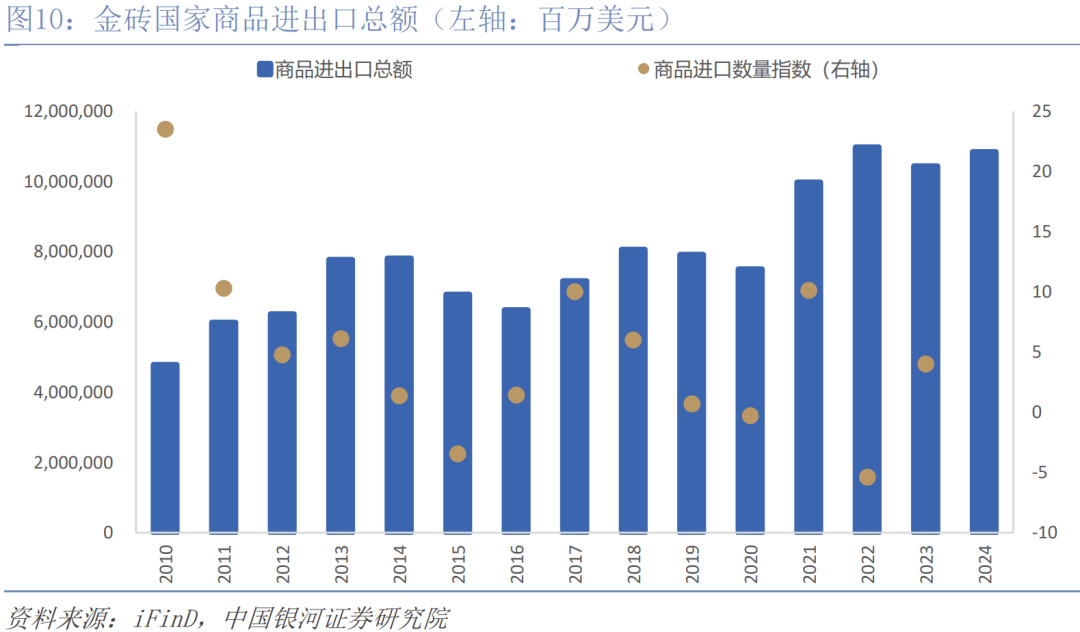

“一带一路”倡议通过设施联通、物流提效和经贸拓展,旨在构建区域融合的经贸合作。“一带一路”以铁路、公路、港口、航空等基础设施为支点,打造覆盖亚非拉的互联网络,打通发展动脉。基础建设带动物流成本下降,加之配合通关协同与制度改革,有效提升跨境贸易效率。在此基础上,经贸合作不断深化,自贸协定、产能合作和产业园区建设稳步推进。“一带一路”倡议已从愿景走向实践,沿线国家贸易出口额占世界比重将近40%,与中国的贸易投资金额也不断攀升,推动全球南方国家在互联互通与规则共建方面实现协同跃升。

“一带一路”倡议致力于构建陆海空联动的基础设施立体互联互通网络,强调通过“硬联通”提升发展中国家的连接能力,这是推动区域合作与经济融合的前提。在陆路方面,中老铁路搭建了中国西南与中南半岛的直连通道;雅万高铁作为东南亚首条高速铁路,进一步提升了区域陆上交通能级。海上丝路方面,我国与沿线国家合作建设瓜达尔港、比雷埃夫斯港、汉班托塔港等港口,并拓展青岛港等国内港口的“一带一路”新航线,加强了海运网络互联互通。此外,在航空通道建设方面,我国已与多个共建国签署航空运输协定,新航线和现代化机场项目持续增加,极大拓宽了空中通道,为人员往来和货运运输提供了更加高效的支持。

基础设施联通显著提升了跨境物流效率,成为区域市场加速融合的关键推动力。长期以来,过高的物流成本和通关壁垒是制约全球南方国家融入全球价值链的重要瓶颈,而“一带一路”建设发挥了显著的作用。以中欧班列为代表的陆路运输体系,构建起贯穿中国与欧洲的多国直达通道,运输时效较传统海运节省近三分之一,为高附加值制造品和跨境电商开辟了新通路。截止2025年6月,中欧班列累计开行已超11万列,展现出多式联运体系的蓬勃发展。

以互联互通和物流效率提升为基础,沿线国家之间的贸易和投资规模持续扩大,“一带一路”逐步形成了具有稳定机制支撑的合作网络。首先体现在资本的双向流动,2021至2025年上半年,我国与共建国家双向投资累计超过2400亿美元,其中对共建国家直接投资超过1600亿美元,共建国家对华投资超过800亿美元。其次,贸易融合持续深化,2025年上半年,我国与共建“一带一路”国家的进出口总额达11.29万亿元人民币,占全国进出口总额的51.8%。最后,合作领域不断拓展,中国对“一带一路”沿线国家签署的建设合同项目总额达1240亿美元,重点聚焦基础设施、清洁能源、产业链配套等高附加值领域。

当前全球治理体系的结构性问题是“全球南方”集体崛起的根本原因。二战后形成的国际治理架构在权力分配与规则设定上长期向西方国家倾斜,严重忽视发展中国家的现实关切与发展权利。首先,权力分配失衡。国际货币基金组织、世界银行等主要金融机构长期由西方主导,发展中国家在治理架构和决策机制中话语权不足。其次,规则包容性缺位。全球治理规则在应对疫苗分配、气候融资、债务可持续性等紧迫挑战时,屡屡忽视发展中国家的实际需求与历史责任,规则制定过程缺乏代表性。这种制度失衡加剧了南北之间的不信任,促使“全球南方”国家凝聚共识,寻求集体发声与制度性突破。

“全球南方”深度参与的新型合作机制蓬勃发展。金砖国家机制、中国-东盟自贸区、中非合作论坛、上海合作组织等南方国家平台快速壮大。这些组织不仅在金融、贸易、基础设施等传统议题上形成南方合作网络,也在制度层面提出替代性方案,例如推动本币结算、建立新型开发银行、改革全球治理架构等。这一系列制度层面的探索与实践标志着“全球南方”正从被动适应转向主动塑造国际规则,为其经济实力的进一步跃升奠定了至关重要的制度基础。

经济实力的持续增长是全球南方崛起的直接动因。冷战结束以来,全球产业分工方式深度调整,跨国公司出于成本与风险考量,将生产链条中大量劳动密集型、资源密集型环节向全球南方国家转移,促使其快速嵌入全球价值链。以中国、印度、越南、印尼、埃及为代表的一批“南方国家”,通过“产业嵌入+结构转型”完成了制造业基础的快速积累,成为“制造业新兴力量”。进入21世纪后,科技革命与产业革命为南方国家带来了后发优势。在智能制造、数字支付、可再生能源等领域,部分全球南方国家实现技术“弯道超车”。例如,印度在数字身份与金融科技领域实现快速发展,中国在新能源与数字基建方面技术领先。经济实力的质变直接体现在总量与贡献度的历史性跨越上:当前,发展中国家占全球国内生产总值(GDP)比例从2000年的25%上升到2024年的45%,对全球经济增长的贡献率达到60%;以金砖国家为代表的新兴力量,其经济总量已超七国集团,国内生产总值突破60万亿美元(约占全球的30%),更占全球45%以上的人口和约20%的全球贸易份额,重塑了世界经济力量格局。

“全球南方”国家在国际货币基金组织和世界银行等国际金融机构中的货币金融治理话语权有所增强。近些年来,经过南方国家的维权和努力,IMF和世界银行的治理结构改革取得进展,新型国际和发展中国家的份额、投票权有所增加,例如,2022年5月11日,IMF执董会完成了5年一次的SDR定值审查,维持现有SDR篮子货币构成不变,并将人民币权重由10.92%上调至12.28%,人民币权重仍保持第3位,标志着以中国为代表的“全球南方”国家在全球金融体系中地位的有所提升。此外,“全球南方”国家正在主导建设金融新机制,逐步减少对美元和环球银行间金融电信协会(SWIFT)支付系统的依赖。南方国家重视建立区别于美元和SWIFT之外的国际支付体系,为全球发展融资提供多元化选择,例如巴西通过提出建立南美洲共同货币,印度则在石油进口中采用本币结算,增强了“全球南方”国家在国际金融交易中的自主性,推动国际金融秩序向更公平、包容的方向演进。

“全球南方”不仅体现在诉求内容上的提升,也表现为平台机制的扩展。其合作已向多边、多机制网络拓展,呈现出跨区域、跨机制、跨议题的复合协作格局。当前,“全球南方”国家普遍通过金砖框架、上海合作组织、亚太经合组织、中国-东盟自贸区、中非合作论坛等多个多边机制开展合作。全球南方的“广”体现在两个维度:一是覆盖范围更广,既包括亚洲、非洲、拉美等大多数发展中地区,也涵盖安全、金融、数字、环境等多元议题;二是机制类型多样,从金融合作经济一体化,从规则倡议到文化认同,形成横向联通与纵向深化的复合体系。

“全球南方”更为深刻的变化体现在发展中国家逐步从全球治理规则的被动接受者向积极共同塑造者转变。发展中国家正彻底扭转长期处于制度边缘的态势,通过协调多边机制实现深度融入,合力构建既能精准反应发展中国家诉求、又具备制度建构能力的新型全球合作网络。与此同时,“全球南方”正超越传统“经济体集合”的单一定位,聚焦战略共识、凝聚全球规则共治。金砖国家成立新开发银行、应急储备安排以及推动本币结算与南南金融合作等创新制度,均体现了“全球南方”从国际秩序边缘向规则共同制定者的历史性跨越,其制度主张与政治意志将成为重塑未来全球治理的关键变量。

“全球南方”不仅继续推进传统的商品贸易,更拓展其向更深层次的产业协同和规则共建。这一重构过程表现为:贸易结构由资源型产品转向制造业中间品和技术产品。“全球南方”国家深度参与并引领这一进程,将获得超越传统合作模式的实质性好处。最直接的红利为市场准入扩大与贸易便利化,受益于更畅通的贸易走廊和更普惠的贸易投资规则,南方国家间贸易物流成本降低,方便拓展出口市场,吸引更多元化的投资,激发经济增长新动能。同时,通过“一带一路”框架下的基础设施互联互通,“全球南方”国家将有机会提升全球产业供应链中地位,减少对初级产品出口和单一市场的依赖,推动经济结构多元化与工业化进程。而可再生能源等关键资源将在新的合作框架下获得更公平的机制和可持续开发路径,转化为长期发展优势。

多元化的投融资体系使得“全球南方”国家获得了传统国际金融机构之外的资金支持渠道。例如,亚投行创新的评级体系,使基建项目融资成本降低;本币结算和区域性支付系统在全球南方合作中得到更深化建设,中俄贸易人民币结算占比得以从2014年的3%飙升至2023年的65%,东盟本地货币结算(LCS)系统交易量两年增长7倍,有效降低了对单一储备货币的依赖;这些金融领域的突破不仅解决了项目的燃眉之急,更帮助了发展中国家逐步摆脱外部金融约束,建立起更加自主、稳健的经济发展模式,为长期可持续发展奠定了坚实基础。

人民币国际化进程成为南方国家提升金融自主权的核心推力。据中国银行《2025年人民币国际化白皮书》,2024年全国跨境人民币结算量达64.1万亿元,同比增长22.5%,其中货物贸易和证券投资结算量分别为12.4万亿元、28.7万亿元,显示人民币服务实体经济与全球资本流动的能力显著增强。在“一带一路”沿线国家,人民币结算规模同比增长45.1%,反映出区域合作中货币使用效率与接受度上升;同时,境内外企业普遍计划维持或提高人民币结算比例,不少企业有意将人民币作为融资货币,境外主体持有的境内人民币资产达9.8万亿元,离岸人民币产品覆盖扩大,这些趋势既巩固了人民币国际功能,也为南方国家在去美元化背景下构建主权货币金融体系提供了现实选择。

“一带一路”倡议与全球南方国家的发展需求形成了深度共识,有助于共同应对发展瓶颈。在制度衔接方面,与区域自贸协定和经济发展规划形成政策协同,实现硬件投入与软件配套的有机结合。“全球南方 ”有机会参与国际规则制定,在涉及数字经济规则、绿色技术标准、气候变化适应等关键领域获得实质性参与规则制定与改革的话语权。而依托“一带一路”合作机制,更紧密的“全球南方”协调网络不仅可以在国际谈判中形成合力,增强对发达经济体的议价能力,争取更有利条件,还可以在粮食安全、能源安全、气候变化适应等攸关生存发展的全球性议题上,通过协作框架获得更有效的信息共享、技术合作、资金支持与联合行动机制,共同增强抵御风险的能力。